Talvez a característica marcante de Lady Bird: A Hora de Voar, recebido pela crítica como um dos grandes títulos desta temporada, é o fato de o filme dirigido e roteirizado por Greta Gerwig (um dos símbolos do cinema independente norte-americano) não reinventar a roda. Pelo contrário, Lady Bird evidencia uma tendência contemporânea: a produção de filmes com “cara” de cinema alternativo, algo meio “indie” (ainda que não o seja por completo), a tratar sobre temas comuns à juventude.

No caso de Lady Bird, nossa protagonista é Christine McPherson. A adolescente mora com os pais na cidade de Sacramento, na Califórnia, no início dos anos 2000. O relacionamento com a mãe controladora é conturbado: com personalidades muito fortes, as duas definitivamente não se combinam – logo, é pelo pai (um desempregado, em plena crise que afetou a economia do país na época) que Christine mantém uma profunda admiração. Todos os planos de Lady Bird (como Christine prefere ser chamada) são frustrados pelas situações naturais da vida: cursar uma universidade na costa leste é impossível devido às suas notas; sua “carreira” de atriz é abandonada no colégio, já que ela nunca consegue bons papéis; seu namoro não vai lá muito bem, uma vez que seu namorado possui sérios problemas de identidade. Para completar, ela não é bem a garota mais popular em seu meio; na realidade, Lady Bird é apenas mais uma na multidão.

Lady Bird é um filme, sobretudo, de memórias, daqueles capazes de fazer o espectador reviver cenas de seu passado. Percebe-se que alguns trechos da narrativa são puramente biográficos, o que contribui muito para uma identificação imediata com Christine, principalmente na primeira parte da fita. Entretanto, apesar do início promissor, o segundo ato deixa a desejar. Em suma, Lady Bird começa melhor do que termina. A trama parte para algumas soluções fáceis (a aproximação com a menina popular, a paixão pelo garoto descolado, o sentimento de vergonha dos pais, etc.). Alguns personagens convertem-se em estereótipos e até mesmo a própria Lady Bird parece ser uma versão teen da protagonista de Frances Ha (obra que lançou Greta Gerwig ao mundo e cujo argumento foi curiosamente desenvolvido pela artista), tornando Lady Bird uma espécie de prequel do longa de Noah Baumbach.

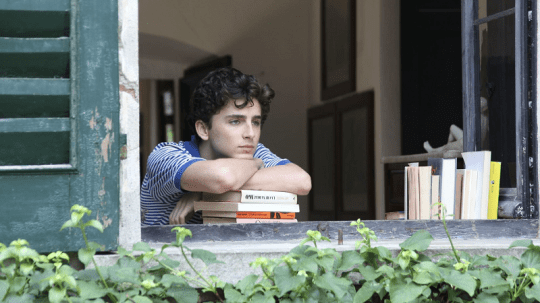

O que faz Lady Bird parecer grandioso, afinal, é a atuação impecável de Saoirse Ronan. Lady Bird é todo seu. A intérprete percorrer a tênue linha entre o humor e o drama com muita sutileza e talento. Já Lucas Hedges poderia render muito mais caso sua personagem fosse melhor aproveitada, enquanto Timothée Chalamet (que eu já elogiei em outras ocasiões) está visivelmente ligado no automático – ou talvez seja apatia de seu tipo mesmo, que o faz parecer desinteressante em todas as aparições. Seja como for, Lady Bird – A Hora de Voar é um longa bonito e bem produzido, é verdade – mas a melhor definição para ele é “fofinho”. Sim, Lady Bird é muito mais “fofinho” do que necessariamente “excepcional”, como muitos o tem considerado. E isso nos leva à uma conclusão: temos urgentemente que parar de achar que só porque um filme é alternativo, “indie” ou “fofinho” ele está acima da média.