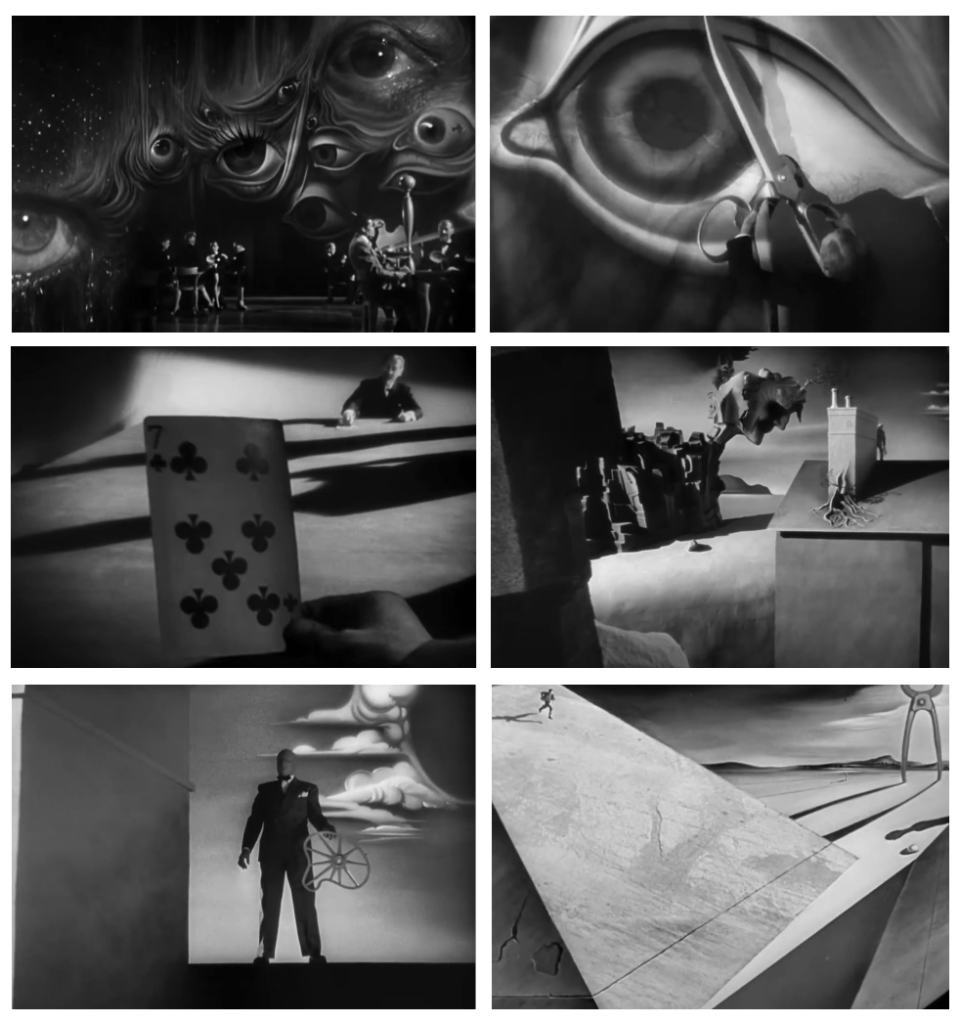

Muito provavelmente, a cena mais famosa que lembramos ao falar da contribuição de Salvador Dalí na sétima arte é a do homem cortando o glóbulo ocular de uma mulher com uma lâmina em Um Cão Andaluz (Un Chien Andalou, 1929). De fato, o curta-metragem dirigido pelo extravagante artista espanhol em parceria com o cineasta Luis Buñuel¹, é considerado uma das obras mais importantes do cinema surrealista, influenciando uma legião de artistas. No entanto, Dalí faria uma curiosa participação naquele que seria considerado o retorno de Alfred Hitchcock a Hollywood: Quando Fala o Coração (Spellbound), de 1945.

A escolha por Dalí não foi à toa: como assumiria anos mais tarde na famosa entrevista a François Truffaut, a intenção de Hitchcock ao adaptar o romance The House of Dr. Edwardes, de Francis Beeding, era apenas fazer o primeiro filme de psicanálise, não reduzindo a presença de Dalí a uma mera questão publicitária (Truffaut, 2004). Hitchcock justificaria o pedido ao icônico produtor David O. Selznick:

Quando chegamos às sequências de sonho, quis a todo custo romper com a tradição dos sonhos de cinema, que geralmente são brumosos e confusos, com a tela trêmula, etc. (…) A única razão [para querer a participação de Dalí] era minha vontade de conseguir sonhos muito visuais, com traços agudos e claros, numa imagem mais clara que a do filme (…) Eu queria Dalí pelo aspecto incisivo de sua arquitetura (…), as sombras compridas, o infinito das distâncias, as linhas que convergem na perspectiva… os rostos sem forma…” (Truffaut, p. 165)

Dalí foi um dos maiores expoente da vanguarda surrealista, esta surgida na França no início dos anos 1920 e que rapidamente se espalharia pela Europa. O movimento surge em um período de pós-guerra, onde o mundo passava por profundas mudanças sociais, econômicas e políticas – e coube aos artistas surrealistas a responsabilidade de buscar novas formas de expressão que trouxessem uma ruptura com os padrões estéticos mais tradicionais e fossem capazes de refletir toda a complexidade do mundo moderno de então. Não limitado a um único estilo ou técnica específica, o surrealismo tinha como principal característica a valorização do inconsciente e dos sonhos, sobre os quais Argan (1992) escreveria:

O inconsciente não é apenas uma dimensão psíquica explorada com maior facilidade pela arte, devido à sua familiaridade com a imagem, mas é a dimensão da existência estética e, portanto, a própria dimensão da arte. Se a consciência é a região do distinto, o inconsciente é a região do indistinto: onde o ser humano não objetiva a realidade, mas constitui uma unidade com ela. A arte, pois, não é representação, e sim comunicação vital, biopsíquica, do indivíduo por meio de símbolos. Tal como na teoria e na terapia psicanalíticas, na arte é de extrema importância a experiência onírica, na qual coisas que se afiguram distintas e não-relacionadas para a consciência revelam-se interligadas por relações tanto mais sólidas quanto mais ilógicas e incriticáveis.” (Argan, p.360)

Entende-se que para os artistas surrealistas, a arte é um meio de expressão dos desejos e impulsos mais ocultos e profundos do ser humano – pensamento este estando, evidentemente, muito alinhado à trama proposta por Hitchcock em Quando Fala o Coração, que acompanha a dra. Constance (Ingrid Bergman), médica em uma clínica para doentes mentais, em seu envolvimento com o dr. Edwardes (Gregory Peck), que acabara de chegar ao local substituindo o antigo diretor que se aposentara. No entanto, não demora muito para que Constance descubra que Edwardes é, na verdade, um impostor que sofre de uma grave amnésia.

Embora possa haver atualmente algumas ressalvas com relação à forma como Hitchcock trata superficialmente o tema, é o mundo onírico criado por Salvador Dalí que surpreende o espectador, não apenas por entendermos as condições visuais mais limitadas à época, mas principalmente por toda a construção cenográfica (e fílmica) que sintetiza fielmente o sonho de John Ballantine (nome real do impostor vivido por Peck), instrumentalizado via imagem e fala, através do uso de voz-off:

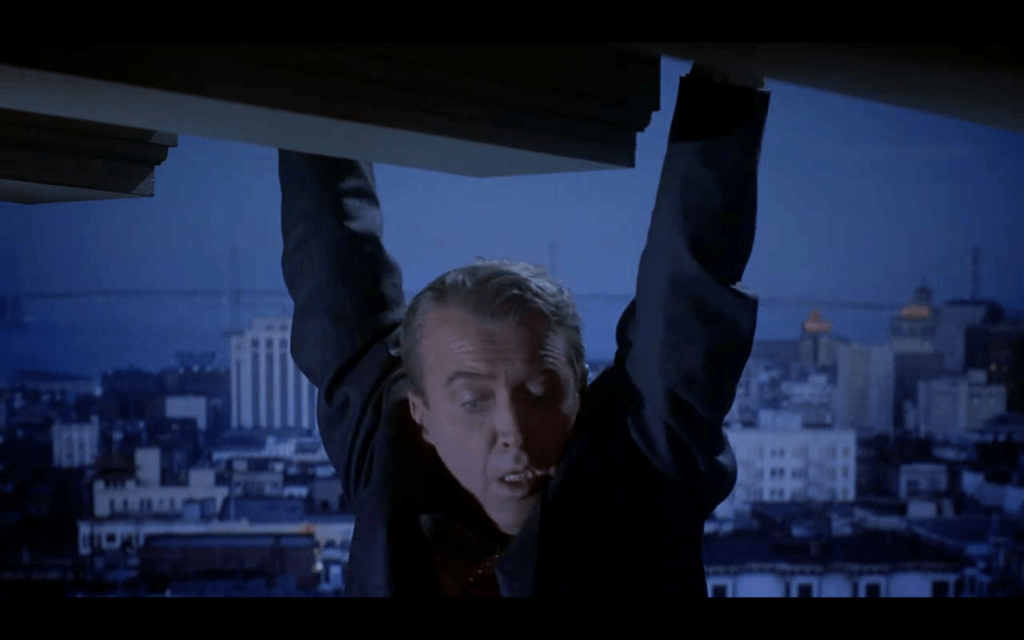

“Vejamos, fico buscando um significado em meus sonhos, um significado que quero descobrir (…) Eu não consigo me lembrar do local. Parecia ser um cassino. Mas não havia paredes, apenas cortinas com olhos pintados. Um homem andava com uma grande tesoura cortando as cortinas furiosamente. Uma garota seminua entrou e começou a beijar todo mundo. Ela veio à minha mesa primeiro. (…) Temo que ela seja parecida com Constance. (…) Eu estava sentado jogando cartas com um barbudo. Eu virei o sete de paus. Ele disse: ‘21. Ganhei’. Quando virou, as cartas eram brancas. O proprietário entrou e o acusou de trapaça. Começou a gritar, ameaçando-o. (…) Ele estava no topo de um edifício, o homem barbudo. Eu disse: ‘Cuidado!’. E ele foi caindo lentamente. Aí apareceu o proprietário de máscara. Ele estava escondido atrás da chaminé, segurando uma roda pequena. Ele a deixou cair no telhado. De repente, eu estava correndo. Ouvi um barulho: era um par de asas gigante. As asas me perseguiram e quase me alcançaram. Acho que consegui escapar, não me lembro. Foi isso…”.

Como observa-se no longa-metragem, a sequência fílmica já se inicia com a fusão de um olho real na imagem de um olho pintado em uma cortina. O olho (que inclusive fora retratado em outro título de Dalí no mesmo ano²) é um elemento frequente nas obras surrealistas, como destacaria Bradley (2001):

O olho daria um bom ícone para o surrealismo. Aparece diversas vezes na imagética surrealista, visual ou poética, como local de confronto, articulação e comunicação. Liga o interior ao exterior, o subjetivo ao objetivo. É um ‘glace sans tain’, quer dizer: um espelho sem a película de aço, através do qual o maravilhoso surreal pode ser entrevisto e talvez atingido.” (Bradley, p. 70)

A sequência segue repleta de símbolos e elementos surrealistas, em geral, objetos alongados ou distorcidos – como a tesoura que rasga as cortinas ou a roda que cai pelo telhado, respectivamente – esta última, inclusive, que nos remete inevitavelmente aos relógios ‘derretidos’ da clássica obra daliana A Persistência da Memória, de 1931. Percebe-se ainda nestes trechos um contraste entre sombras e luzes, muito acentuado pela fotografia em preto-e-branco de Georges Barnes – e que evoca o clima de mistério e suspense predominante na narrativa. A própria figura do homem mascarado pode ser vista como uma interessante simbologia, representando o lado mais misterioso daquele personagem.

O horizonte que se vê na parte superior direita da tela no trecho em que o protagonista foge é praticamente uma pintura surrealista à parte, com destaque para o gigante objeto ao fundo (uma espécie de pinça, cujos significados são variados) e as sombras aterrorizantes formadas no chão. O topo do edifício também proporciona frames sugestivos, seja nas nuvens desenhadas com excentricidade à face que paira suspensa no ar (vista em outras obras do pintor).

Revisto atualmente, o filme hitchcockiano pode parecer ter envelhecido mal em sua abordagem psicanalítica, bem como em seu didatismo. Mesmo à época, Quando Fala o Coração não foi unânime, sendo até mesmo considerada uma obra mais “engessada” do cineasta inglês. Tendo a concordância do próprio Hitchcock (que assumiria que o filme era complicado e com explicações finais confusas), Truffaut (2004) assumiria:

Para mim é mais que evidente que muitos filmes seus [de Alfred Hitchcock] (…) parecem de fato sonhos filmados. Então, quando se anuncia um filme de Hitchcock abordando a psicanálise… espera-se alguma coisa de completamente louco, de delirante, e, afinal, é um de seus filmes mais sensatos, com muitos diálogos… Grosso modo, o que eu recriminaria em ‘Quando Fala o Coração’ é o fato de faltar um pouco de fantasia, em relação a outros filmes seus…” (Truffaut, p. 165)

Mas verdade seja dita: conta-se que Dalí teria idealizado uma sequência com cerca de 20 minutos; o próprio Hitchcock revelaria em entrevista que “naturalmente, Dalí inventou coisas estranhíssimas, impossíveis de realizar” (Truffaut, 2004), que foram descartadas desde o início tanto por questões orçamentárias quanto pelas dificuldades de serem filmadas – como a comentada cena de um salão de baile com quinze pianos de caudas suspensos no teto ou a gigante estátua rachada com formigas escapando pelas fissuras até alcançar a personagem de Ingrid Bergman. O resultado não rendeu mais do que dois minutos de sequência de sonhos no corte final do filme – o que, obviamente, desapontaria Salvador Dalí que, posteriormente, pouco falou a respeito do seu envolvimento no filme.

Ainda assim, o trabalho de Salvador Dalí em Quando Fala o Coração segue como uma das mais famosas sequências da filmografia hitchcockiana, referência de como sua visão tão peculiar foi transportada das artes visuais para o cinema. Mais do que isso: se Um Cão Andaluz é um dos mais relevantes trabalhos do cinema surrealista, a colaboração de Dalí no longa de 1945 impactou uma geração na sétima arte, como diria Bradley (2001):

No filme, a sequência de sonho criada por Dalí se anuncia com a dissolução de um olho real na imagem de um olho pintado numa cortina. Hollywood passava assim para o outro lado do espelho surrealista (Bradley, p. 72)

¹ A parceria entre eles se repetiria, no ano seguinte, em A Idade do Ouro (L’Agê d’Or), primeiro longa-metragem de Buñuel, cujo roteiro é assinado pelo cineasta junto com Dalí.

² Salvador Dalí. O Olho. 1945. Óleo sobre tela, 49,5 cm x 64,5 cm. Museu Dalí, Figueres (Espanha).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. Giulio Carlo Argan, tradução de Denise Bottmann e Federico Carotti – São Paulo: Compahia das Letras, 1992.

BRADLEY, Fiona. Surrealismo. Fiona Bradley, tradução de Sérgio Alcides – São Paulo: Cosac Naify, 2001.

QUANDO Fala o Coração (Spellbound). Direção: Alfred Hitchcock. EUA: Selznick Internacional, 1945.

TRUFFAUT, François. Hitchcock/Truffaut: entrevistas, edição definitiva. François Truffaut e Helen Scott, tradução de Rosa Freire d’Aguiar – São Paulo: Companhia das Letras, 2004.