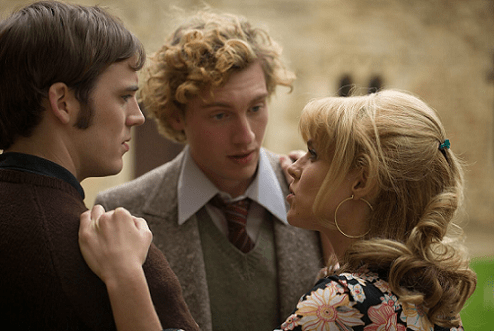

Ele, um homem de negócios com a agenda lotada e em fim de relacionamento a caminho de Los Angeles, dirigindo um carro com marcha manual que lhe é pouco familiar. Ela, uma prostituta do Hollywood Boulevard que divide o apartamento com uma amiga e a muito custo consegue o dinheiro para o aluguel. Estes são os dois protagonistas desta irresistível comédia romântica que abriu a década de 90 com o pé direito.

O encontro dessas duas personagens não poderia ser mais fortuito: com dificuldades para achar o caminho (e também sem saber dirigir muito bem o carro emprestado – já que seu primeiro veículo foi uma limusine automática), Edward contrata Vivian para leva-lo até o hotel em que ficará hospedado por uma semana. Precisando levantar urgentemente o dinheiro do aluguel (já que a amiga de quarto torrou toda a grana em uma noitada), Vivian vê em Edward a solução para seus problemas – ainda que por uma noite. Não demora muito para que o jeito simples e despojado da garota de programa conquiste Edward e ele a convide para “trabalhar” para o galã durante uma semana. A paixão entre os dois, a partir daí, será inevitável.

Se em Bonequinha de Luxo, em 1961, o desejo de Holly era encontrar um marido rico que a sustentasse, em Uma Linda Mulher o que Vivian mais almeja é abandonar a vida da prostituição. Personagem forte, Vivian sabe exatamente o que quer: mesmo como prostituta, recusa-se a ter um cafetão, preferindo escolher a dedo os clientes com os quais se relaciona – e, óbvio, o que faz com cada um deles (beijo na boca, por exemplo, é proibido). Por outro lado, Edward, apesar de ser um homem de sucesso profissionalmente, é triste e altamente influenciável – principalmente por seu advogado Jason, que enriqueceu trabalhando para o empresário. Ironicamente, contrariando o que se poderia esperar de uma comédia romântica, Vivian não precisa de Edward: o bonitão é apenas um estímulo para que Vivian abandone a profissão. O mais “dependente” na história é Edward: apesar de bem sucedido na profissão, sua vida pessoal vai de mal a pior. É Vivian quem lhe abre as portas para um mundo novo – onde o dinheiro não é o principal elemento e as coisas simples passam a ter um grande valor.

A perfeita sintonia entre os protagonistas tornam Uma Linda Mulher muito mais agradável. Richard Gere, que não fazia um bom filme há anos, é intensamente cativante no papel de Edward, enquanto Julia Roberts é encantadora vivendo a prostituta Vivian (não à toa, Julia recebeu aqui sua primeira indicação ao Oscar de melhor atriz). O sorriso de Julia na tela é visualmente esplêndido, algo que fica ainda mais bonito em meio ao ótimo design de produção do filme – assim como sua trilha sonora, embalada por canções que permanecem na memória daqueles que viveram os anos 90. O diretor Garry Marshall (um especialista no gênero e que repetiu a parceria com Julia e Richard no menos cultuado Noiva em Fuga, de 1999) soube unir bem todos estes elementos, o que contribui para tornar seus personagens muito mais humanos do que em outras comédias românticas – apesar das inúmeras improbabilidades do roteiro (afinal, poucas prostitutas são tão belas quanto Julia Roberts e poucos quarentões são tão simpáticos como Gere).

Uma linda Mulher é uma comédia romântica aos moldes dos anos 40 (obviamente com um toque moderno para a época) e que ressuscitou o gênero na década de 90 – especialmente quando o cinema vinha apostando naquelas produções recheadas de homens truculentos brigando feito loucos e trocando tiros por aí no final dos anos 80. Uma Linda Mulher é uma espécie de Cinderela versão moderna e, apesar de sua protagonista ser uma personagem politicamente incorreta, é impossível não se apaixonar por sua história. Apesar do roteiro um tanto quanto “clichê” (mas divertido e inteligente o suficiente para conquistar o público), Uma Linda Mulher é definitivamente, um clássico dos anos 90 que até hoje diverte e encanta – e muito.