Baseado no livro homônimo de Pete Dexter, Obsessão chega aos cinemas brasileiros no próximo mês – quase um ano após sua estréia mundial, em novembro de 2012. A história acompanha o jovem Jack James (filho W.W. James, editor do jornal Moat County Tribune), um jovem desnorteado que ajuda o irmão jornalista (e homossexual) em uma investigação sobre a possível condenação injusta de um homem que está aguardando sua sentença de morte. Durante a investigação, Jack se apaixona por Charlotte Bless, uma prostituta que troca correspondências amorosas com o condenado.

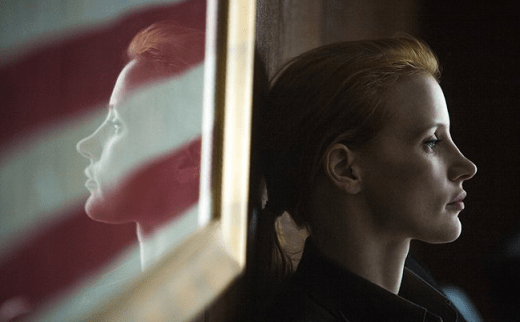

Bom, fui bem assim, direto, porque não há muito a se falar sobre o filme. Com um orçamento modesto (a produção não custou nem U$ 13 milhões), Obsessão aposta claramente na força de um elenco de estrelas. Zac Efron é o jovem Jack – e cada dia se distancia mais do garoto saltitante de High School Musical. Não imaginava que poderia dizer isso há cinco anos atrás, mas o fato é que é confortante ver o quanto o ator cresceu e como sua atuação ganhou peso. Matthey McConaughey interpreta muito bem Ward James, irmão de Jack, que esconde sua sexualidade da família e tem uma estranha obsessão por provar a inocência de Hillary Van Wetter – nosso bom amigo John Cusack que, este sim, em um papel pequeno, consegue chamar a atenção a cada aparição. Na pele de um psicótico condenado, fica-se sempre a dúvida se Hillary é ou não o culpado pelo crime. Fechando o elenco, ainda temos Nicole Kidman que, após tantas plásticas e aplicações de toxina botulínica (vulgo botox), está quase irreconhecível. Além disso, há muito tempo não vemos Nicole em um grande papel e sua Charlotte é um belo exemplo. A personagem em si já não é lá essas coisas, não tem um motivo para nada e ainda por cima é… forçada. Definitivamente, não é das melhores atuações da atriz – que é e pode muito mais.

Apesar do saldo positivo do elenco, o resultado final não é muito feliz. Obsessão não é um excelente filme, como pode parecer à primeira vista. Lee Daniels (do ótimo Preciosa – Uma História de Esperança) faz um belo trabalho na direção do elenco, mas alguma coisa parece faltar. Talvez tenha sido o roteiro arrastado, escrito pelo próprio Pete, que faz com que o longa se torne maçante. Tão pouco há momentos memoráveis – a não ser que você ache memorável ver Zac Efron de cueca em praticamente todas as cenas, nunca se sabe. Obsessão ainda utiliza-se de um recurso que o ajudou a ficar ainda mais “vergonha alheia”: a narração, que faz tanta esforço para explicar a investigação que chega a ser quase didática em certos momentos e faz com que nos sintamos burros. Mesmo assim, Obsessão se torna confuso e sem o menor foco: ora em um personagem, ora em outra narrativa, ora em outra abordagem. É tanto tiro lançado que, no final, nada se atinge. Só o título já deixa margens do que está por vir: lançado em português como Obsessão, o título original do longa é The Paperboy, que, se traduzido corretamente, faria muito mais sentido. Os únicos pontos fortes do filme, além da atuação do elenco e da direção de Lee, ficam por conta da trilha sonora e da questão social abordada: preconceito. A trama se passa em um período turbulento da história norte-americana, onde qualquer minoria era tratada com indiferença. Os diálogos recheado de ódio proferidos aos personagens pretos ou mesmo a cena em que Ward é espancado por um grupo dentro de seu quarto de hotel é uma das poucas experiências cinematográficas boas a serem tiradas de um filme cuja única obsessão é ser grande. Pena que não consegue…

O ensaio, no entanto, é preciso ao acompanhar Rimbaud em sua conturbada relação com Paul Verlaine, poeta que financiara a obra de Rimbaud durante sua adolescência. Paul, já célebre no meio parisiense, abandonou amigos, destruiu seu casamento e rumou ao desconhecido ao lado do jovem artista. Anos mais tarde, Verlaine seria preso graças a Arthur, que daria as costas para o companheiro – e, principalmente, para a sua própria obra, partindo para uma vida de aventuras no continente africano.

O ensaio, no entanto, é preciso ao acompanhar Rimbaud em sua conturbada relação com Paul Verlaine, poeta que financiara a obra de Rimbaud durante sua adolescência. Paul, já célebre no meio parisiense, abandonou amigos, destruiu seu casamento e rumou ao desconhecido ao lado do jovem artista. Anos mais tarde, Verlaine seria preso graças a Arthur, que daria as costas para o companheiro – e, principalmente, para a sua própria obra, partindo para uma vida de aventuras no continente africano.